오프라인 부진 2015~19년 누적 적자 7000억 이제에서야 통합 온라인몰 론칭·체질 개선 작업

2일 관련업계에 따르면 롯데마트는 정직원 4300여명 중 동일직급별 10년차 이상 직원을 대상으로 희망퇴직 신청을 받기로 했다. 1998년 창사 이래 처음이다.

희망퇴직자에게는 퇴직위로금으로 근속연수별 최대 기본급 27개월분을 준다. 여기에 대학생 자녀 1인당 학자금 500만원을 일시 지급한다. 캐셔 등 무기계약직은 제외되는 것으로 알려졌다.

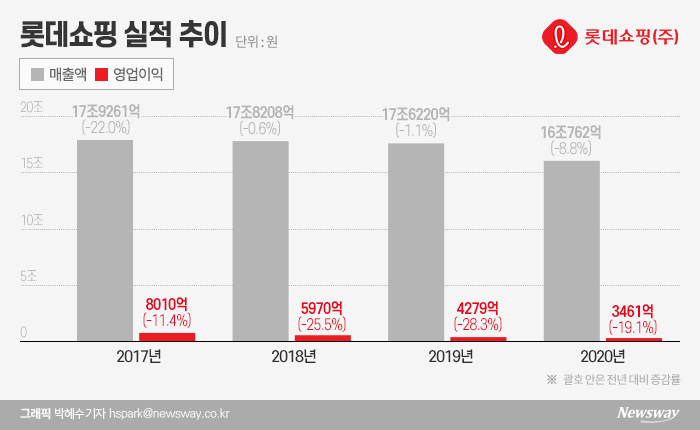

롯데마트는 2015년 이후 2019년까지 5년간 적자를 기록할 정도로 부진을 겪고 있다. 롯데마트의 연간 매출액은 2016년 8조2007억원에서 2017년 6조5774억원으로 6조원대로 주저 앉았다. 영업손실 역시 2015년 614억원, 2016년 966억원, 2017년 2286억원, 2018년 2874억원, 2019년 261억원 등 7000억원에 달한다.

5년간 적자가 쌓여가는데도 롯데쇼핑은 기민하게 대응하지 못했다는 비판이 나온다. 누적 적자가 7000억원에 달하고 나서인 지난해에서야 점포 구조조정을 시작해 12개 점포를 폐점했다. 그 영향으로 지난해 190억원의 영업이익을 내며 흑자 전환했으나 매출액은 6조390억원까지 줄었다. 외부에서 대표이사를 영입하며 분위기 전환에 나섰으나 이 역시 지난해 말에서야 이뤄졌다.

온라인으로 사업 모델을 전환하는 것 역시 롯데쇼핑은 크게 늦어졌다. 롯데그룹 7개 유통사의 통합 애플리케이션 롯데온은 지난해 4월에서야 첫선을 보였는데 그룹의 기대에 여전히 미치지 못하고 있다. 실제로 롯데온의 지난해 거래액은 7조6000억원으로 전년 대비 7% 성장하는 데 그쳤다. 이 때문에 조영제 롯데쇼핑 이커머스 대표가 최근 자리에서 물러나기도 했다.

반면 경쟁사인 이마트의 경우 오프라인 사업 부진의 영향을 피할 수 없었으나 발빠른 대응으로 타격을 줄일 수 있었다는 평가를 받는다.

이마트는 2019년 2분기 창사 이래 첫 분기 적자를 내면서 곧바로 외부 출신 인재를 대표인사에 앉히며 대대적인 체질 개선 작업을 시작했다. 식품 경쟁력 회복, 부진 전문점 정리 등을 통해 이마트의 지난해 실적은 1년만에 크게 개선됐다. 그룹 온라인 통합 법인 출범도 롯데보다 빨랐다. 이마트는 2019년 3월 SSG닷컴을 출범시키면서 롯데보다 빠르게 시장에 안착시켰다. SSG닷컴은 지난해 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태 수혜로 거래액만 37%나 성장하는 등 그룹 신성장동력으로 자리매김 했다. 이마트는 사업이 빠르게 정상화 하면서 야구단 인수 등 신사업에도 뛰어들고 있다.

롯데쇼핑의 경우 실적 부진이 장기화 하면서 신사업이 사실상 ‘올스톱’ 된 상황이다. 롯데쇼핑은 지난해 롯데온을 론칭한 것을 제외하면 이렇다 할 신사업을 내놓지 못하고 있다. 최근 오픈마켓 1위 이베이코리아, 온라인 패션플랫폼 W컨셉 등 인수합병(M&A) 시장에 매물이 쏟아지고 있고 롯데 역시 원매자로 이름이 지속 거론되고 있으나, 실제 인수 가능성은 높지 않다는 말까지 나온다.

뉴스웨이 정혜인 기자

hij@newsway.co.kr

<저작권자 © 온라인 경제미디어 뉴스웨이 · 무단 전재 및 재배포 금지>

댓글